luces y luces2006

Episcopio Avila.

Para la pintura la luz no es un objeto en absoluto extraño a su investigación.

Foto/ caja de metacrilato, hilo y pintura. Medidas variables

-

Mercedes Lara es una artista extraña. Contrariando de algún modo la experiencia habitual de los artistas, que acostumbran proceder desde la falta de reconocimiento hacia una aceptación incipiente y un entendimiento final de su estilo por parte del público, ella ha procedido en su trabajo de modo deliberadamente inverso, abandonando el reconocimiento y el gusto del público que rápidamente aceptó su estilo, debido a su facilidad para la figuración y a su gusto exquisito para el paisaje, y poco a poco fue introduciéndose en una estética más problemática, más compleja y, desde luego, de mucha menor aceptación popular. Ella incluso presume de una cierta facilidad para el paisaje y de alguna intuición del gusto del público, que le permitieron vender muchos cuadros, apenas terminada la carrera de bellas artes. Es posible que esa fácil aceptación de su trabajo la forzase a rechazar este estilo cómodo, elegante y agradable, en busca de un estilo más personal, más propio, pero en cualquier caso más difícil. Este recorrido inverso, a la busca de un estilo propio, abandonando o, mejor dicho, profundizando en la idea del paisaje, ha arrastrado a la artista hacia una extraña y apasionada investigación sobre la forma y la manifestación de la luz. «Luces y luces», me dice la artista, es el título de esta exposición y, ante mi estupor, me contesta que se trata de un juego de palabras que evoca deliberadamente la idea de «luces y sombras», «pero yo no quiero hablar de las sombras -me escribe-, sino de las luces».

Para la pintura la luz no es un objeto en absoluto extraño a su investigación. Por el contrario, la historia de la pintura se encuentra en una relación directa con la manifestación de la luz. La pintura medieval expresaba la dignidad sagrada de los santos, de las vírgenes o de las distintas advocaciones de lo divino mediante el pan de oro que recubría todo el contorno exterior de las figuras y que todavía pervive en la representación bajo la forma del aura. Tanto Alberti como Leonardo dividieron el arte de la pintura en tres partes, circunscripción, composición y división de la luz. Leonardo le dedicó seis libros de su tratado de la pintura a la luz y a la sombra, y Alberti criticó a los pintores por su uso inmoderado del oro, «pues la mayor admiración y alabanza del artífice está en los colores»1.

Pero para que la luz misma adquiriese la posibilidad de ser representada y de ser identificada con lo divino fue necesario todo un proceso de combate entre la luz y las sombras. Podría escribirse una verdadera historia de la humanidad como historia de la luz. La Biblia de Jerusalén comienza con la creación de la luz, como la primera creación divina, inmediatamente después de la creación de los cielos y la tierra. Pero allí, en el libro del Génesis, la luz aparece como algo creado por Dios, diferente en cualquier caso de lo divino mismo. Antes de Moisés, sin embargo, el faraón egipcio Amenofis IV trató de enfrentarse a la diversificación del poder politeísta unificando en una sola la idea del dios y de la luz, en la figura del dios-sol, Atón, el nuevo nombre que le otorgó al dios Amón-Ra. La experiencia, como es sabido, fracasó y su yerno Tutankamón volvió a reintroducir el politeísmo. La mitología egipcia se basaba, como luego la mitología griega y la romana, en la diferencia entre dioses solares y dioses telúricos o subterráneos, dioses de la luz junto a dioses de las tinieblas. Entre ellos no necesariamente había enemistades y enfrentamientos. De hecho, Osiris, el dios de los muertos, era hijo de Ra, el dios del sol. Tampoco Zeus y Apolo, los dioses solares griegos, estaban mortalmente enfrentados a los dioses subterráneos. Hefesto era hijo de Zeus y de Hera y tenía su fragua bajo el Etna. A pesar de que Hades tenía una morada siniestra bajo el suelo, era hermano de Zeus y de Poseidón, con los que había acordado el reparto del mundo en tres regiones.

Aunque la metáfora de la luz frente a la oscuridad como emblema del bien, de la verdad y de la belleza aparece claramente formulada en el mito de la caverna de Platón, éste es un tránsito que debe efectuar el héroe platónico del conocimiento, el filósofo, como verdadero testigo de la luz, pero no es un enfrentamiento que se libre entre la luz y las tinieblas. Sólo en torno al siglo I de nuestra Era, en el Apocalipsis de san Juan, comienza a explicarse el enfrentamiento entre el bien y el mal como un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Este enfrentamiento había sido explicado en el s. VI a. de C. por el sacerdote persa Zoroastro como un enfrentamiento entre Ormuz y Ahrimán. Es posible que el combate por el monoteísmo hubiese de pasar primero por el dualismo. En una bella novela titulada Los jardines de luz Amin Maalouf se ha esforzado por establecer los orígenes del maniqueísmo. «En los comienzos del universo -enseñaba Mani- existían dos mundos separados uno del otro: el mundo de la Luz y el de las Tinieblas. En los Jardines de Luz se encontraban todas las cosas deseables, en las tinieblas residía el deseo, un intenso deseo, imperioso, rugiente. Y de pronto en la frontera de los dos mundos se produjo un choque, el más violento, el más aterrador que el universo haya conocido. Las partículas de Luz se mezclaron entonces con las Tinieblas de mil formas diferentes y fue así como aparecieron todas las criaturas, los cuerpos celestes y las aguas, y la naturaleza y el hombre…»2.

Sabido es que San Agustín fue maniqueo durante nueve años antes de convertirse al cristianismo y de algún modo su filosofía sigue siendo heredera de aquella mecánica dualista. Con él y con el Pseudo Dionisio se consolidó la metafísica cristiana de la luz que se ejemplifica en el compromiso de la estética medieval en su fascinación por el oro y las vidrieras, como representación del triunfo simbólico de la luz. Tal vez la pintura occidental sólo se ha hecho posible a partir de esta ambición.

La luz sin embargo no alcanza posibilidad de representación sin su contrario, la sombra y la oscuridad. A pesar de que Mercedes Lara intenta acercarse a la luz dentro de la luz, la intuición de la luz misma no es posible sino gracias a su contrario. En la evolución de su pintura esta experiencia es evidente. Sus paisajes presentados en 2002 en la exposición de Zaragoza se acercaban a la representación de la luz a través del juego de las sombras. En ellos se recreaba la luminosidad mediante el desvelamiento amable de las sombras de las hojas sobre un muro o con la imagen perspectivista del cañaveral. En aquellos paisajes de entonces, la propia artista lo reconoce, era decisiva la veladura. «Mis cuadros, decía, no están vacíos, pero sí velados. La veladura fuerza y acostumbra el ojo a buscar lo que hay detrás del velo. De la misma forma, en cada acontecimiento real de la existencia, el verdadero significado reside más allá, detrás y sólo se puede llegar a ver en el sosiego»3. No otra es la caracterización heideggeriana de la verdad, entendida en el sentido griego de la aletheía, como desvelamiento, como el levantamiento de un velo que hace posible la contemplación.

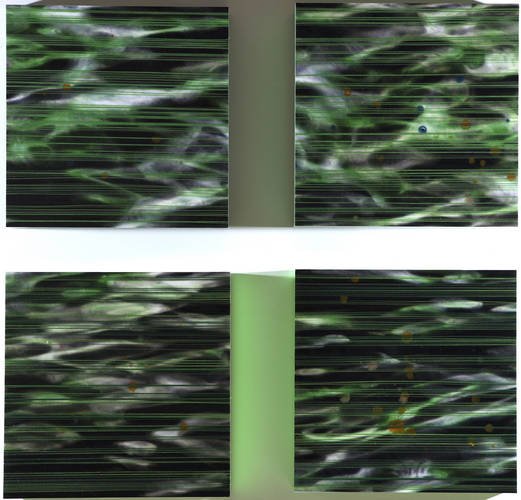

Del mismo modo, frente a la luz, la veladura es precisamente lo que hace posible la visión. El exceso de luz imposibilita la visibilidad y la representación. En cualquier caso la artista afirma estar interesada en esta ocasión tan sólo por las luces. Y de ahí el hecho de que cambie la pintura por la fotografía, en un intento de dejar de pintar con pigmentos para pintar con la luz misma, pues no otra cosa es lo que quiere decir fotografía, sino pintura o escritura de la luz. En su fotografía pictórica de ahora Mercedes Lara se aproxima fascinada a la contemplación de los reflejos y los efectos de la luz. Las imágenes, que son distorsionadas y difuminadas hasta volverse irreconocibles, para dejar en ellas constancia tan sólo de los juegos luminosos, han sido realizadas en contextos insospechados. Podrían haber sido sacadas de meros reflejos sobre el agua o sobre cristales fotografiados en el interior del estudio y sin embargo proceden de la contemplación de lugares extraños y lejanos. Imágenes de lugares como Hong Kong o Nueva York, que la artista escoge simplemente por los efectos de color, aunque sin duda tratando de mantener en ellas algo de sus lejanas evocaciones. Pero más que la luz es el color lo que le resulta fascinante. Fuertes contrastes de color y meros juegos de luces son objetivados y ampliados por la artista y presentados luego con un tratamiento extraño, con una acabado plástico brillante que trata de eliminar la resonancia matérica de los pigmentos, sus ecos terrenales, para subrayar de algún modo la idea de que son cuadros pintados con luz.

Esta fascinación colorista por la luz no deja sin embargo de introducir algunos elementos propios de la pintura, pero tratados también de un modo deliberadamente extra-pictórico. Cada vez más reiteradamente la artista ha ido trazando sobre sus cuadros líneas de composición que, a modo de huellas del dibujo, permanecen deliberadamente sobre el lienzo. La artista ha sustituido estos trazos iniciales por líneas superpuestas trazadas con hilos pegados sobre sus fotos, de modo que crean una rejilla de visión, una veladura artificial sobre la imagen. Si las líneas recuerdan el dibujo y la veladura, y los colores recuerdan el pigmento, ello demuestra que en su trabajo a pesar de todo se sigue tratando de pintura, sin el elemento material de la pintura.

Se trata por tanto de pintura que evoca la propia tradición de la pintura. Memoria de la luz.

Miguel Cereceda.